喜劇映画研究会 2001年

特別講演「アーバックルのサイレント・コメディ」1

講師:喜劇映画研究会代表 新野 敏也

※本文は当日の会話を再録したもので、全て口語体となっております。

(松本)

アテネ・フランセの松本です。本日はようこそお越し頂きまして有り難うございます。

これから講義をお願いします喜劇映画研究会の新野敏也さんは、これが本業ではなく、ソニーPCLという映像製作の会社にお勤めの方で、我々も映画祭や映画美学校で色々と御相談をさせて頂いているのですが、コメディについての質問などがあると、仕事先まで追っかけても、本業とは別に大変丁寧にお応え下さる方です。おそらく今日も大変に貴重なお話を、おもしろおかしく頂けるものと思います。それではお願い致します。

(新野)

はじめまして、と言うのがおそらくほとんどの方と思いますが。改めまして喜劇映画研究会の新野敏也と申します。これから約60分宜しくお付き合い下さい。

えー、まずロスコー・アーバックルという人物を今回初めて知った方、興味を持たれた方が多くおられると思います。この人はサイレント映画の時代の大スターで、かのバスター・キートンの師匠にあたるのですが、今となってはあまり知られておりません。タレントとしてのサカリを過ぎたからと言う訳でもないですが、まぁそれも歴史的には事実ですけど(場内より笑い)、なぜ「過去の人」となってしまったか、どの位スゴイ人だったかを現代の視点で解説させて頂きます。

えー、因みにアーバックルの人物像、作家性をお伝えする前に、本人のプロフィールを紹介させて頂いて、それがどの様に創作へ結びついたかをお話し致します。先に言いますと、世界史の授業で出てくる様なビックネームがポロポロ登場しますので、調べ直していて自分でも驚いておりましたんで、きっと皆さんもアーバックルはスゴイ!!と驚かれるでしょう。えー、あのー、ここから暫くはちょっと資料を見ながら喋りますので、下を向いたままになっちゃいますんで、あっ、今さらですが、資料の映像も出しますので座ったままで失礼させて頂きます。(場内より笑い)

まず、「デブ君」ロスコー・アーバックルがデブになる前からを。(場内より笑い)

えー、本名ロスコー・コンクリング・アーバックルは1887年3月24日、アメリカはカンサス州のスミスセンターで、入植者用の貸し農場で、6人姉弟の末っ子として生まれました。アーバックルの生まれた次の年、一家でカリフォルニア州のサンタアナという所へ移って、小さなホテルを経営しますが、父親はガキンチョのアーバックルを残して家を出ました。8歳で配管工事の見習いみたいな仕事に就きますが、1895年、サンタアナ・グランド・オペラハウスという所に巡業で来た「フランク・ベイコン一座」に入団します。この一座の出し物は、当時の流行だったミンストレル・ショーというもので、これは南部の黒人の生活や習慣を茶化したって言うのも語弊がありますが、白人がドーラン、まぁ当時は靴墨なんかで顔を塗ったくって歌や劇をした物です。ちょっと差別的な要素もある芸でねぇ。ここでアーバックルは黒人少年の役でデビューしたとされています。それで暫くステージに出ていたのですが、4年後に母親が亡くなり、父親も家出しちゃった為、アーバックルは実家のホテルに戻って、従業員と肉屋の手伝いをします。

写真1 レオン・エロール

丁度この頃の同僚に、1930年代から人気を集める、レオン・エロール(写真1)と言うコメディアンがいたそうです。

えー、そして1908年、同じ劇団にいた17歳のダンサー、ミンタ・ダーフィ(写真2)と知り合い、即、結婚しました。この女性は後程の説明で色々と登場しますので、ちょっと頭のスミにでも名前を覚えていて下さい。ミンタ・ダーフィです。

写真2 ミンタ・ダーフィ

写真3 スクリーン・デビュー作品

"Ben's kid"1909年より 左がアーバックル

話は戻りますが、このセリグ・ポリスコープ社で映画には出ますが、まだ無名のド新人であまり成功しない為、アーバックルは再び舞台に戻りました。この時、アイリッシュの歌手ウォルター・リードと言う人物と組んで、新しい劇団を立ち上げます。この劇団には、数年後にアーバックルの映画で共同監督をするフェリス・ハートマンと言う人が経営者として加わって、1912年からハワイ、横浜、京都、神戸、東京、そこから中国は上海、天津、北京とフィリピンまでの海外遠征を行ったそうです。

私の知り合いの出版関係の方が、帝国ホテルの社史を編纂するんで調べていたら、第一次世界大戦の終わった頃に賓客として泊まっていたなんて事を伺いましたが、それ以前にもアーバックルは日本に来ていた事になりますねぇ。この時代、渡航も今ほど簡単じゃないし、すごい費用もかかりますので、やはり大物のデブだったんでしょう。(場内から笑い)

さて、ちょっと脱線しましたが、この海外講演中、中国ではまたまた偉い人が客として観ていた記録があります。この公演が行われた頃の北京は、辛亥革命が起きる直前で、中華民国が建国される直前でしたんで、アーバックルの一行は皇帝の御前興行みたいな事も行ったそうで、その時に観た人がかのラスト・エンペラー愛新覚羅溥儀だったそうです。まぁ、西洋のサーカス団見物みたいだったんじゃないでしょうか。

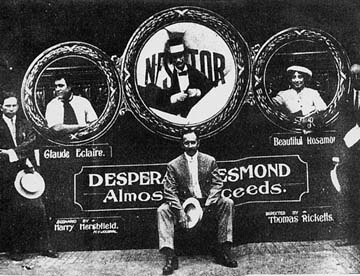

写真4 ネスター社の宣伝スチール

中央下がアル・クリスティ

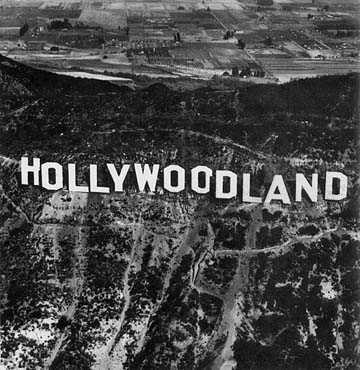

写真5 造成地「ハリウッド・ランド」

で、話を戻します。別居したアーバックルは、ここでまたまた映画会社の門を叩きます。1913年の3月の事で、この時訪れた所が、ハリウッドで最初のスタジオを建てた人物、アルバート・クリスティ、またはアル・クリスティと呼ばれる人のネスター社(写真4)と言う、ユニバーサル系の西部劇の製作会社です。クリスティはまだ畑や造成中だったハリウッドを安く買い叩いたのが伝説で、元はこの土地をハリウッドランド(写真5)と名づけて売っていた頃、造成地の看板にロープをかけて首吊り自殺する人が多く、文字数を数えたら13だったんで、LANDを取っ払ってハリウッドとしたと言うオハナシがありまして、この地縛霊が出そうな所へ最初にスタジオを建てた英雄でした。(場内より笑い)一般的には、「十戒」の監督セシル・B・デミルが最初と言われてますが、このブレアの森みたいな所(場内より笑い)が映画の都になった時、デミルが君臨していたから、そう解釈されるに至ったんでしょう。

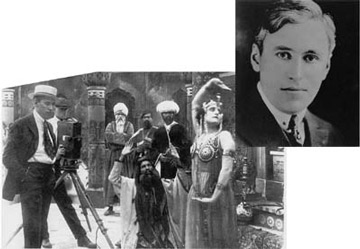

写真6 演出中のマック・セネット 右上はポートレート

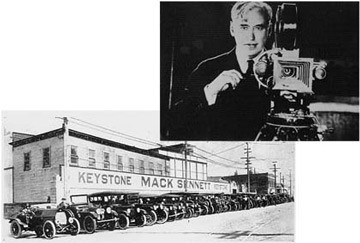

写真7 キーストン社の外景とマック・セネット

アーバックルはセネットにアポ無し訪問をしたとされてますが、この時の様子はセネットの言葉では「まるでフレッド・アステアみたいに軽やかなステップを踏むデブだった」との事です。まぁ、巡業で慣らしたパントマイムや踊りを披露したみたいです。それで日給5ドルで雇って貰いました。この日給5ドルって言うのは、当時のニューヨークで馬が客を乗せた車輌をレールに沿って引っぱる市電の車掌と同じ給料で、あっ、馬が動力なら市電じゃなく「市の軌道式馬車」ですね(場内より笑い)、あまり高いギャラではない様です。ちょっと無責任な話ですが、当時の5ドルがどの位の価値かわからないもので、まぁ、25セントでトーストとコーヒーを頼むシーンがあったんで、今で1日5千円位としておきましょう。そうすると5日働いて月給10万円位の給料ですね。これで「デブ君」がいよいよ登場する訳です。

写真8 「警官隊」の宣伝スチール 右端がアーバックル

写真9 右端がアーバックル 確かに画面からはみ出てる…

"In the clutches of the gang"1917年の宣伝スチール

この写真がソレなんですが、いかにも画面からはみ出しそうなデブ(写真9)ですねぇ。この童顔と巨体がウケたみたいで、伝説では入社後2週間でスターの仲間入りを果たしたそうで、先輩の役者を画面から押し出したデブです。(会場より笑い)特に子供からのファン・レターが多かったとの事で、1915年には早くも全米、全世界の人気者となってました。淀川長治先生なんかも、幼い時に一番おもしろかったのはアーバックルだったとおっしゃってた位ですから、日本でも当然、大スターだった訳です。えー、それで、この人気ぶりから、星の数程スターを抱えているキーストンのセネットも、デブ君を別格扱いにして、カリフォルニアのロサンゼルスにある共同スタジオとは別に、デブ君専用のスタジオをニュージャージーに建てました。ここで独自の創作活動に入ります。

←「アーバックル特集」へ 1 2 3 4 次ページへ→